Anfang 1980 beginnt Herwig Schubert mit Eitempera zu malen, schadet doch die Ölfarbe seiner Gesundheit. Zudem reizt ihn das neue Malmittel, das er selbst herstellen kann und dessen malerische Möglichkeiten er nun auslotet. Weiterhin sind Figur und Landschaft seine Themen. Abgesehen von gelegentlichen Skizzen und Studien wird die Mischtechnik – ablesbar an den „Kanadischen Landschaften“ – nach und nach abgelöst durch reine Farbmalerei. Dieser Prozess ist zunächst ein Ringen mit dem Malmittel.

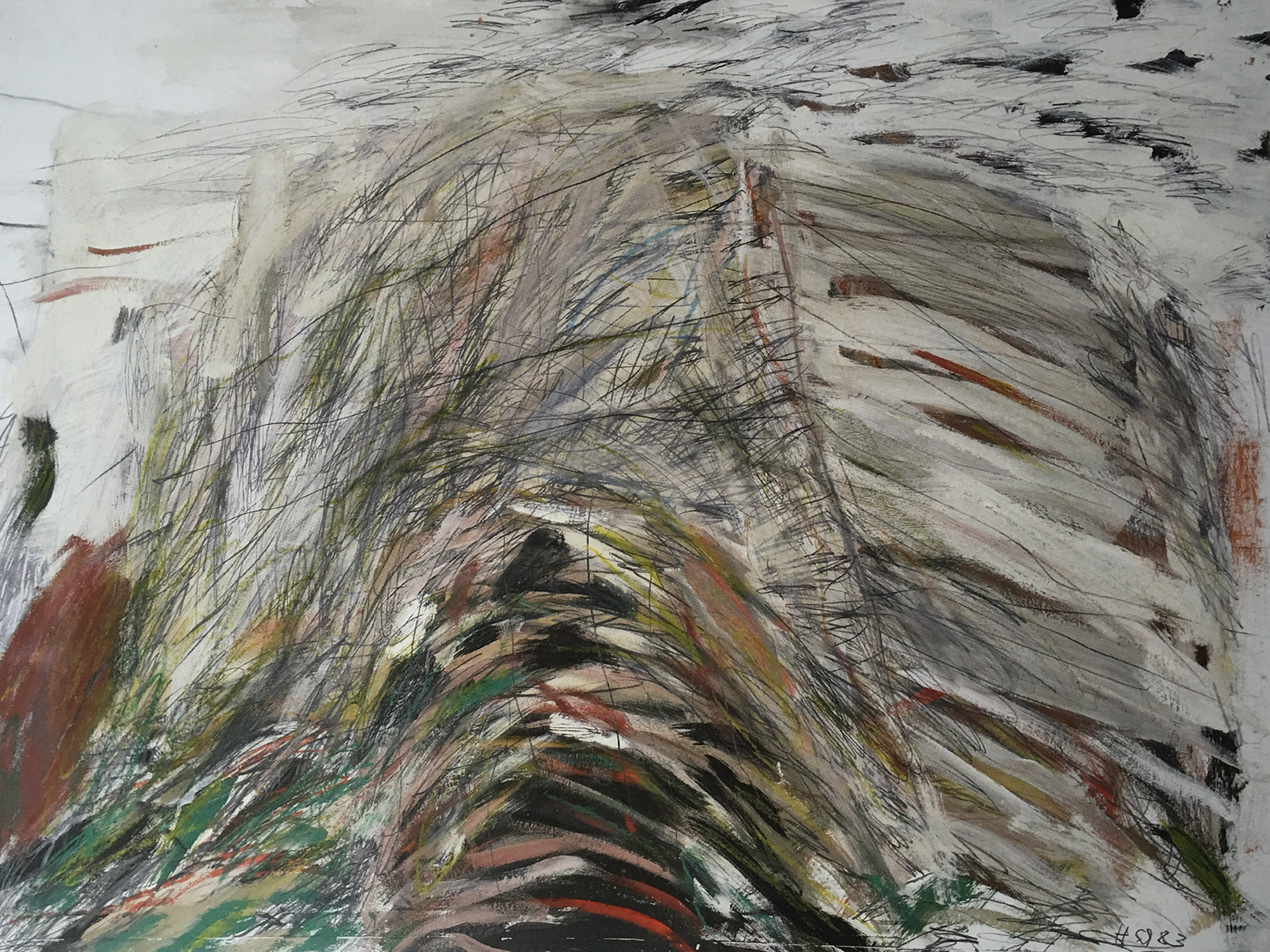

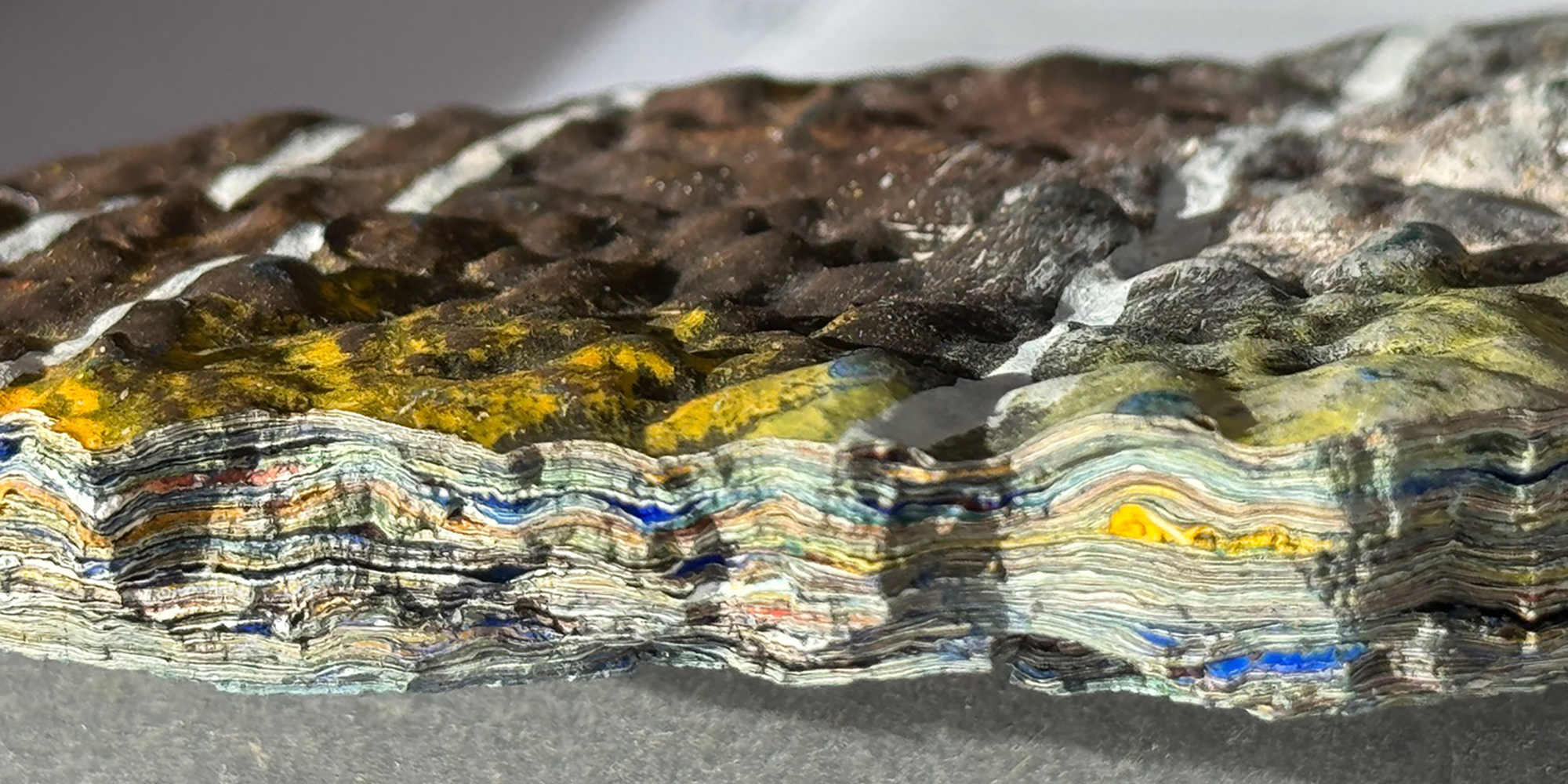

Und so wird die künstlerische Umgestaltung seines inneren Anliegens erst recht zu einer langwierigen Suche durch Verbessern, Zerstören und Übermalen. Es legt sich Farbschicht über Farbschicht, die Schubert anfänglich oftmals abhackt, dann aber als das, was entsteht, akzeptiert: Eine dicke, vielschichtige Materialität mit krustiger, noppiger Farboberfläche, in die Figuren und Landschaften eingebettet sind und urgewaltige Kräfte der Natur und im Menschen erahnen lassen.

Bildnisse

Kanadische Landschaften

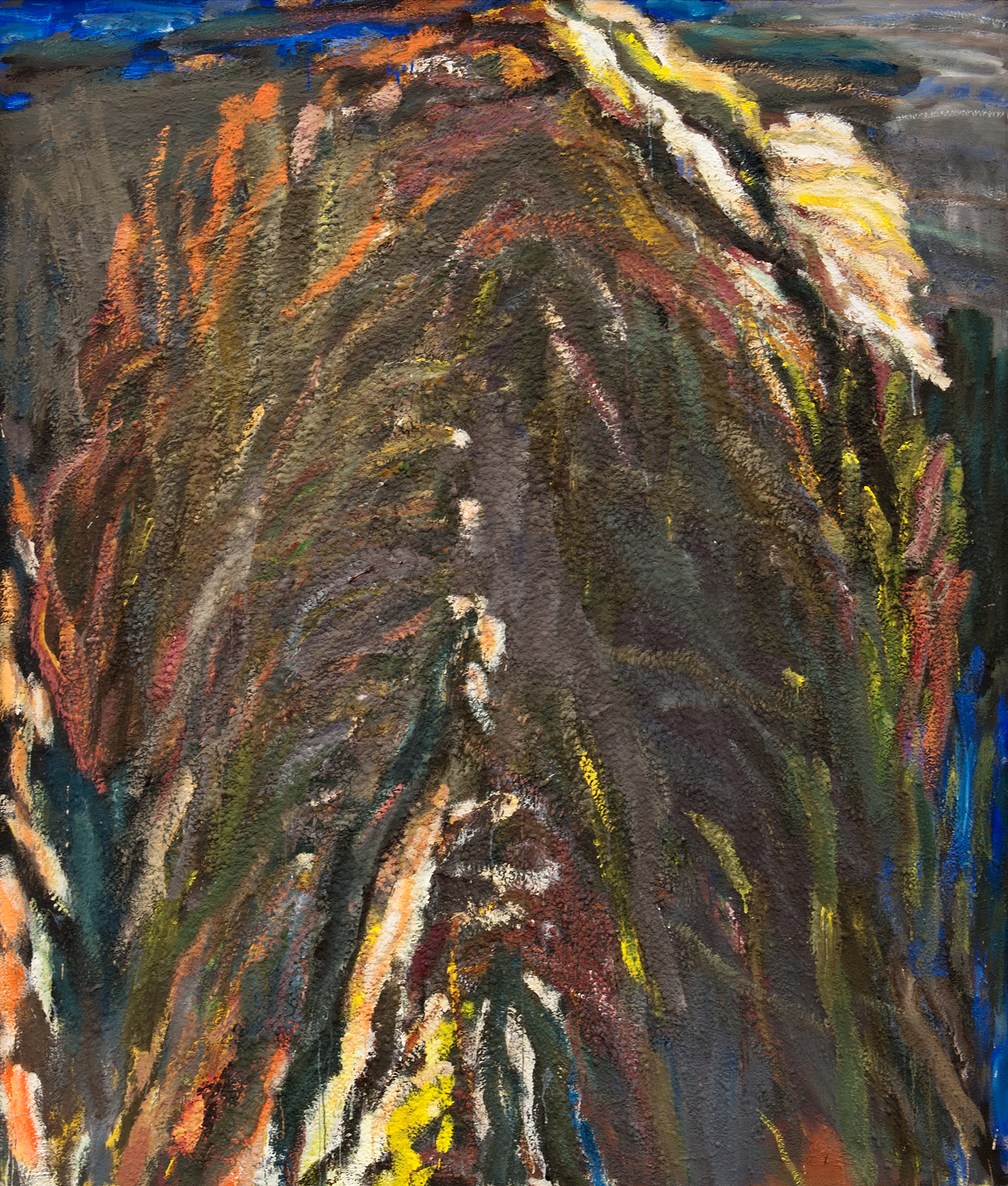

Zu Beginn der 1980er Jahre setzt Schubert bei den Landschaften, die nach seinen Flussfahrten in der kanadischen Wildnis im Atelier in Mischtechnik entstehen, zunehmend Eitempera zur Farb- und Formgebung ein.

So wird in den „Kanadischen Landschaften“ durch Farbe und auch durch Reduzierung und Dramatisierung des Gegenstands eine konsequente Verdichtung erreicht.

Kleinformatige Landschaften

„Es entstehen Bildgefüge zwischen Figuration und Abstraktion, die in ständiger Neuordnung und Auflösung begriffen sind“

Margarita Jonietz, „Das eigentliche Abenteuer“, 1991

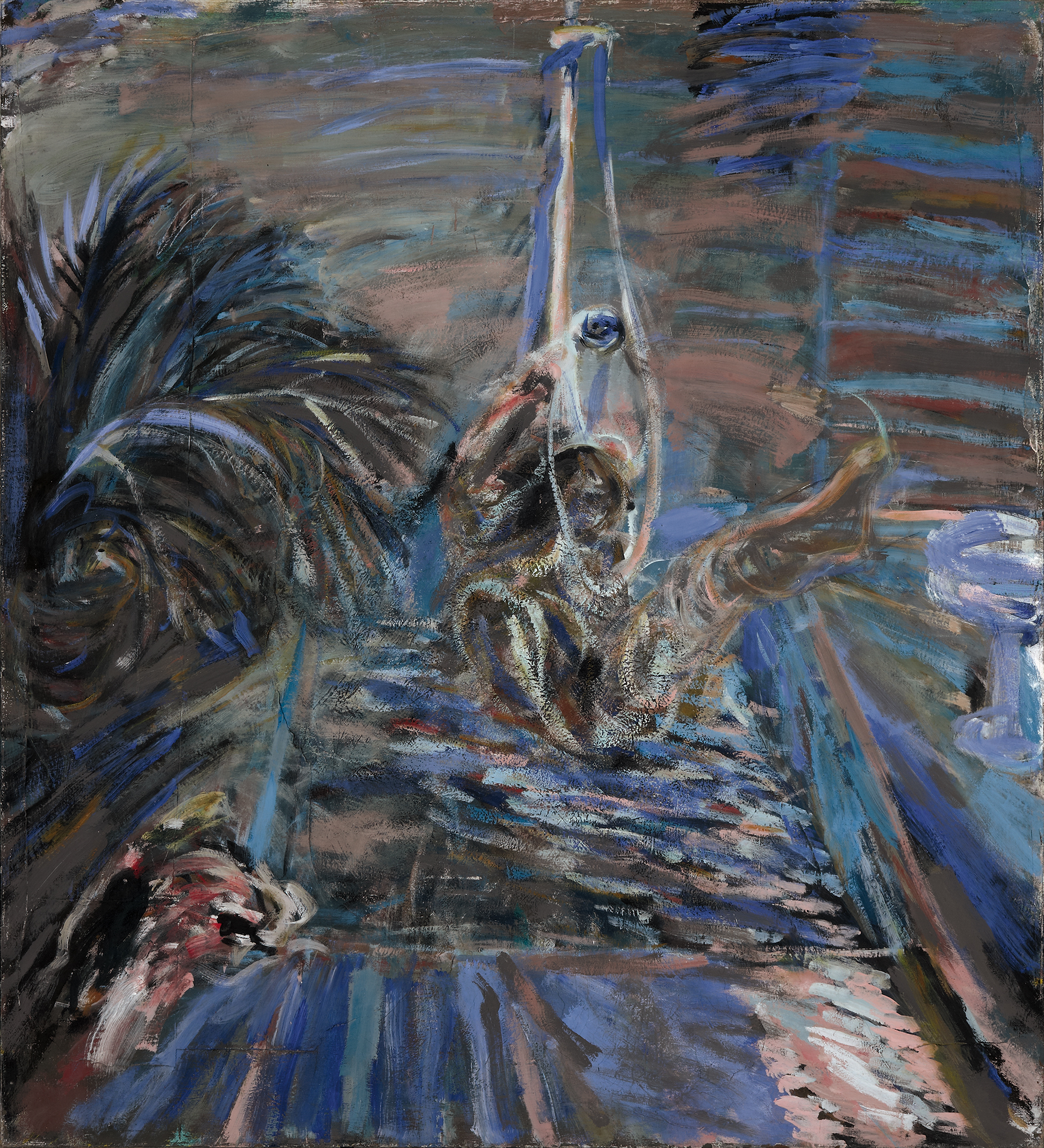

Die kleinformatigen Landschaften zeigen eine Entwicklung hin zu abstrakter Malerei. Es ist ein mühevoller und konzentrierter Arbeitsprozess an den Landschaftsbildern ablesbar, bei dem Schubert sich vom Gegenstand löst und aufnimmt, was ihn bei seinen Flussreisen im Innersten bewegt und bedrängt hat. Bei diesem Ringen zwischen Außenwelt und innerer Welt sind ihm die Flusstagebücher wichtig, in denen er Ereignisse und Stimmungen in der ungezähmten Natur sowie seine eigene innere Befindlichkeit notiert.

Durch häufiges Übermalen mit strukturierender Eitempera mutet die Farboberfläche an wie aufgerissenes Erdreich, Gestein, bewegtes Wasser oder karge Vegetation.

Das monumentale Triptychon „Fonterutoli“ bildet einen Höhepunkt in dieser Arbeitsphase.

Triptychon „Fonterutoli“

„Es ist eine Malerei, ganz und gar farbig empfunden und erfunden, die ihr Wesen durch Farbe definiert.“

Otto Breicha, 1991

In diesen gewaltigen Gemälden entwickelt sich Schuberts malerisches Werk zu einer radikalen Eigenständigkeit. Seine Malerei ist kein gesteuertes Konzept durch Farbanhäufung, sondern ein prozessualer Malakt in Geduld, Konzentration und Offenheit. Tiefe emotionale Betroffenheit setzt bei Schubert eine Auseinandersetzung und Suche mit malerischen Mitteln in Gang. Ohne klar definiertes Ziel wird das Erreichte immer wieder überarbeitet, zerstört, übermalt und verbessert, bis eine vielschichtige Materialität entsteht.

Äußerer Anlass zu diesem Triptychon war ein von Efeu und Winden überwuchertes zerfallenes Portal von einem verlassenen Weingut – für Schubert der Beginn eines malerischen Abenteuers, in dem sich der Ausgangspunkt verliert.

Spätwerk

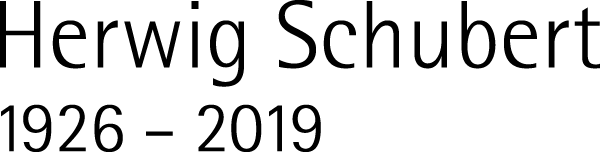

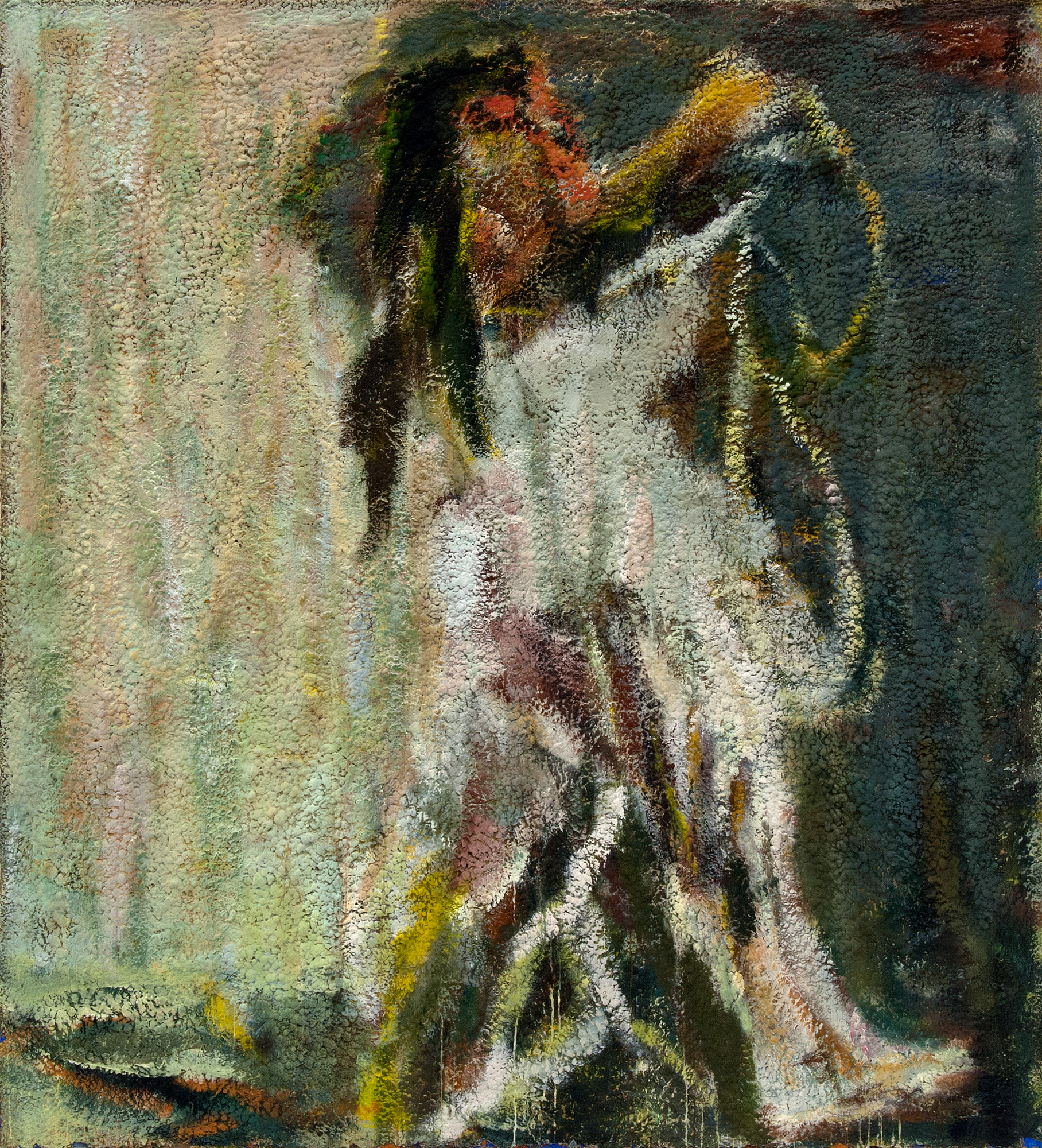

In späteren Jahren beschäftigt sich Schubert mit Mythen und archetypischen Figuren. Bei der malerischen Umsetzung des Mythos von der Geburt der Aphrodite scheitert er an den Frauengestalten und akzeptiert lediglich den Uranus. Danach bringt er Figuren auf die Leinwand, die selbst in ihrer Entrücktheit, Hinfälligkeit und im Kampf mit dem Tod eine eigentümliche Vitalität, eine tänzerische Sicherheit, Gelassenheit und auch Weltverdrossenheit vermitteln.

Durch den vielschichtigen, schiefrigen Farbauftrag entstehen eine samtartige, mattschillernde Farbigkeit und materielle Urwüchsigkeit einerseits. Andererseits werden im dynamischen Malprozess Figuren erreicht, die in Gestus und Haltung auf unausweichliches menschliches Sein verweisen. Sie erscheinen als Einzelne, in sich gekehrt, wie aus einer anderen Wirklichkeit. Sie beunruhigen den Betrachter nicht, sondern sind eher anziehend in ihrer Rätselhaftigkeit und autonomen Präsenz zugleich.

Landschaftszyklus „Bilder von der See“ (unvollendet)

Herwig Schuberts letztes Malen gehört dem Meer, das er liebte. In die Weite, ins Offene zu ziehen, war ihm Herausforderung, Abenteuer und Heimat zugleich.

Dasselbe gilt für sein Kunstschaffen.

Hans Widrich, 2011

„Auf des Meeres und der Hügel Wellen“

„Kräftig, farbig, wild und konzentriert: Herwig Schubert ist von seinem Weg nie abgewichen. Er hat sich den Themen gestellt, die ihm etwas bedeuten: der glühenden Landschaft und der zerbrechlichen menschlichen Figur.

Er hat in beide Bereiche gründlich hineingeschaut und aus beiden Bereichen sein erstaunliches eigenständiges künstlerisches Werk geschaffen. Leben und Malen ist ihm bis heute Abenteuer.“