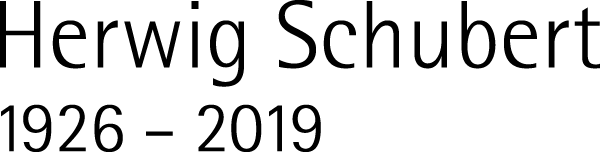

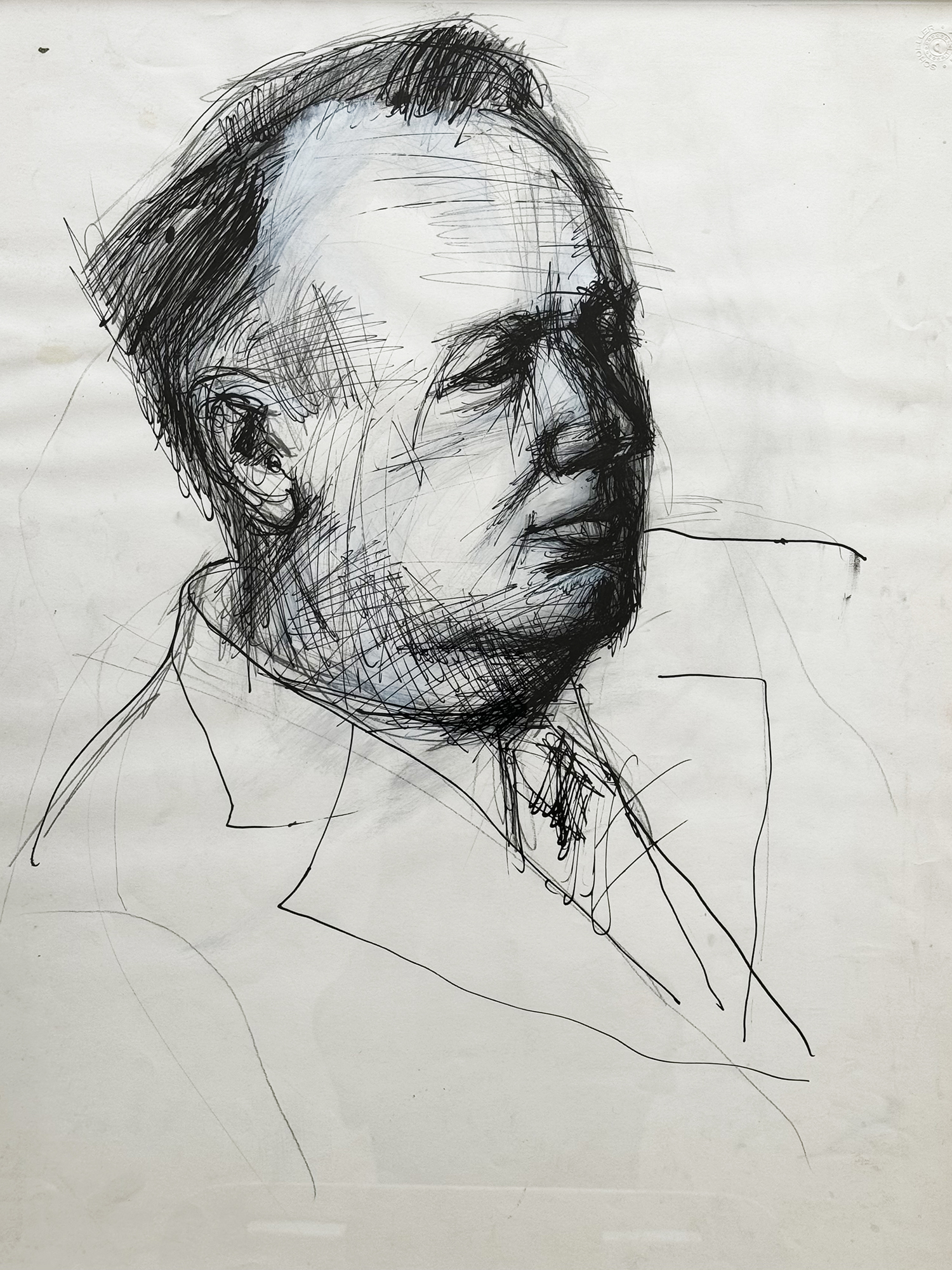

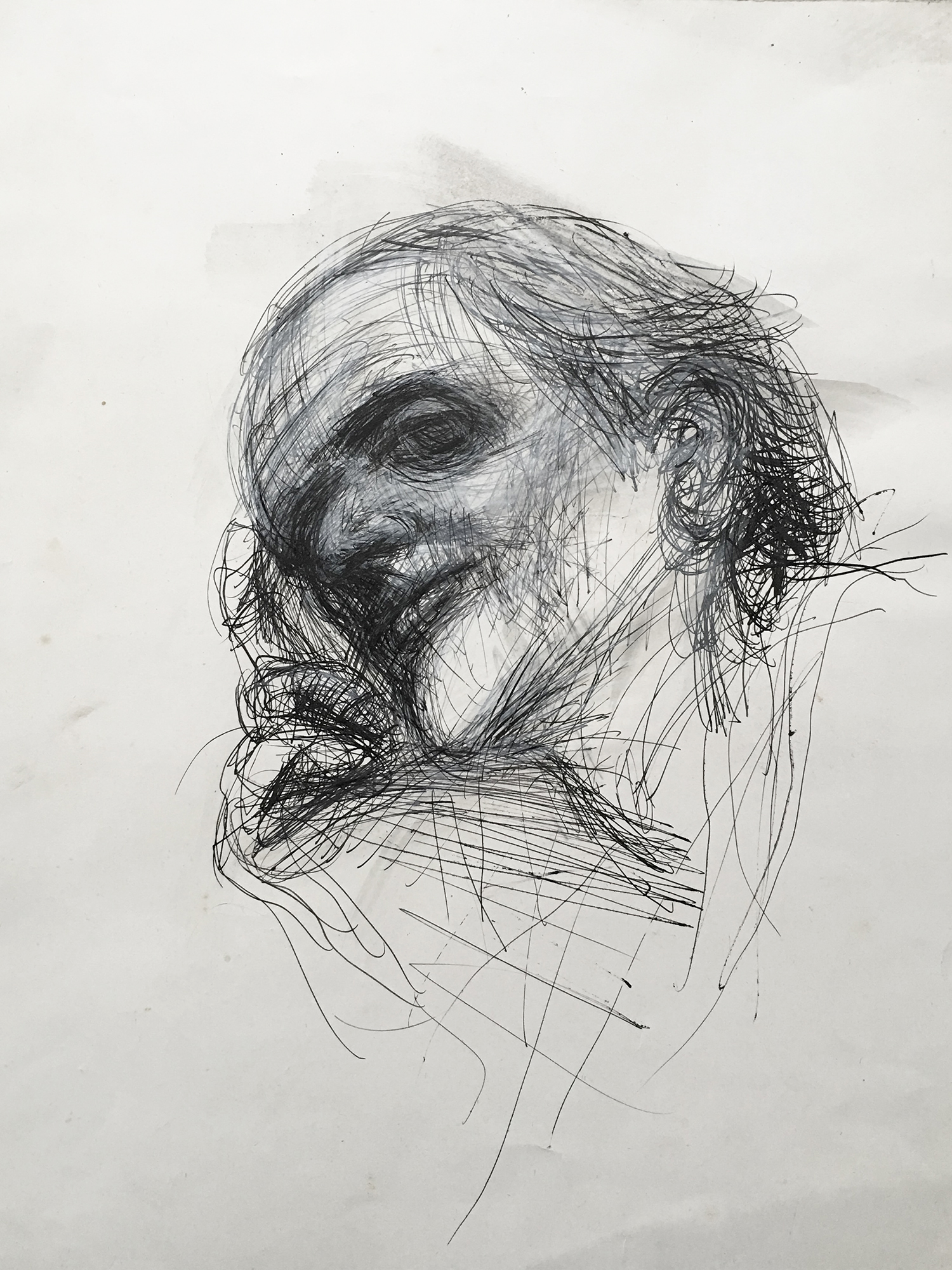

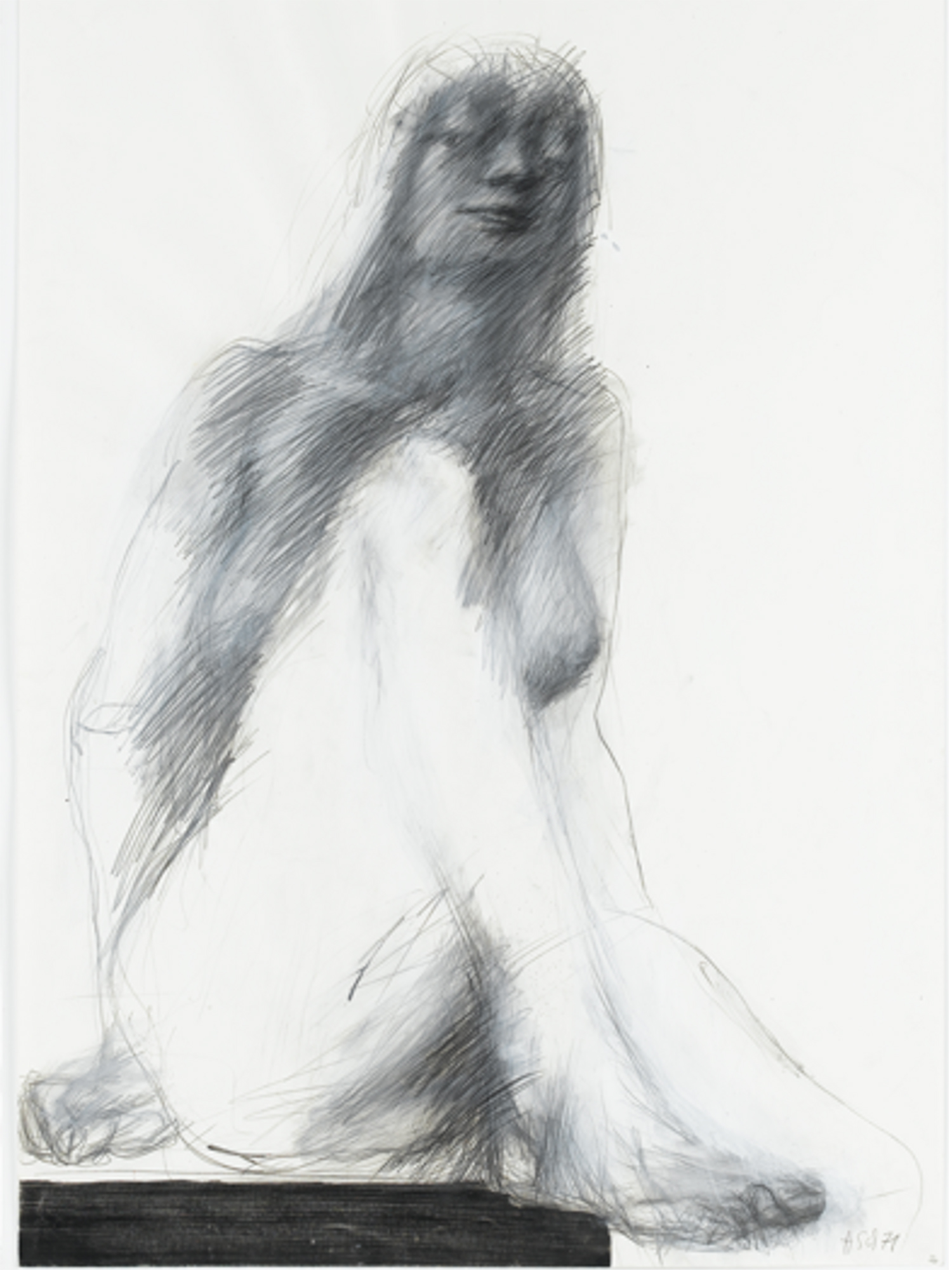

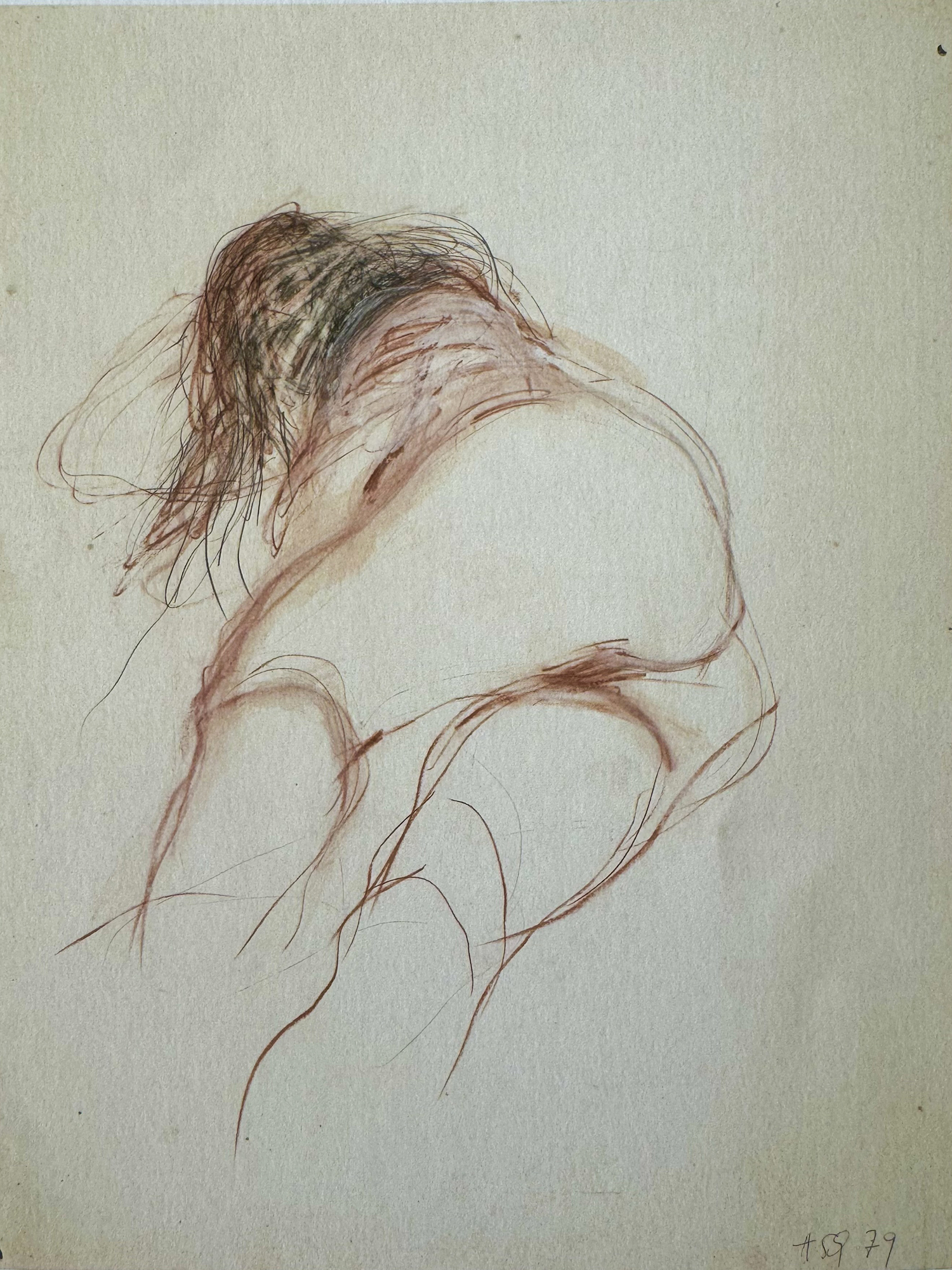

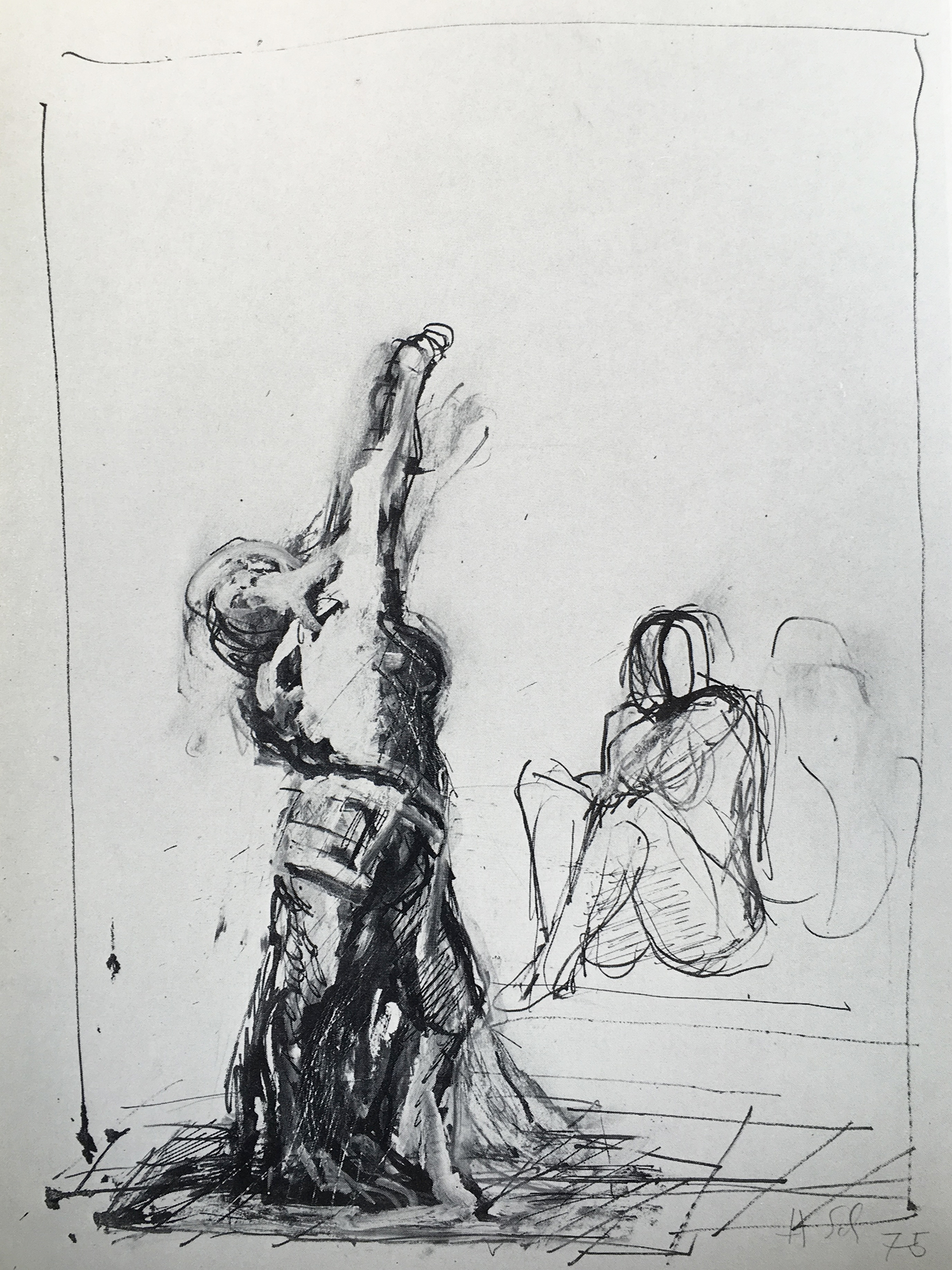

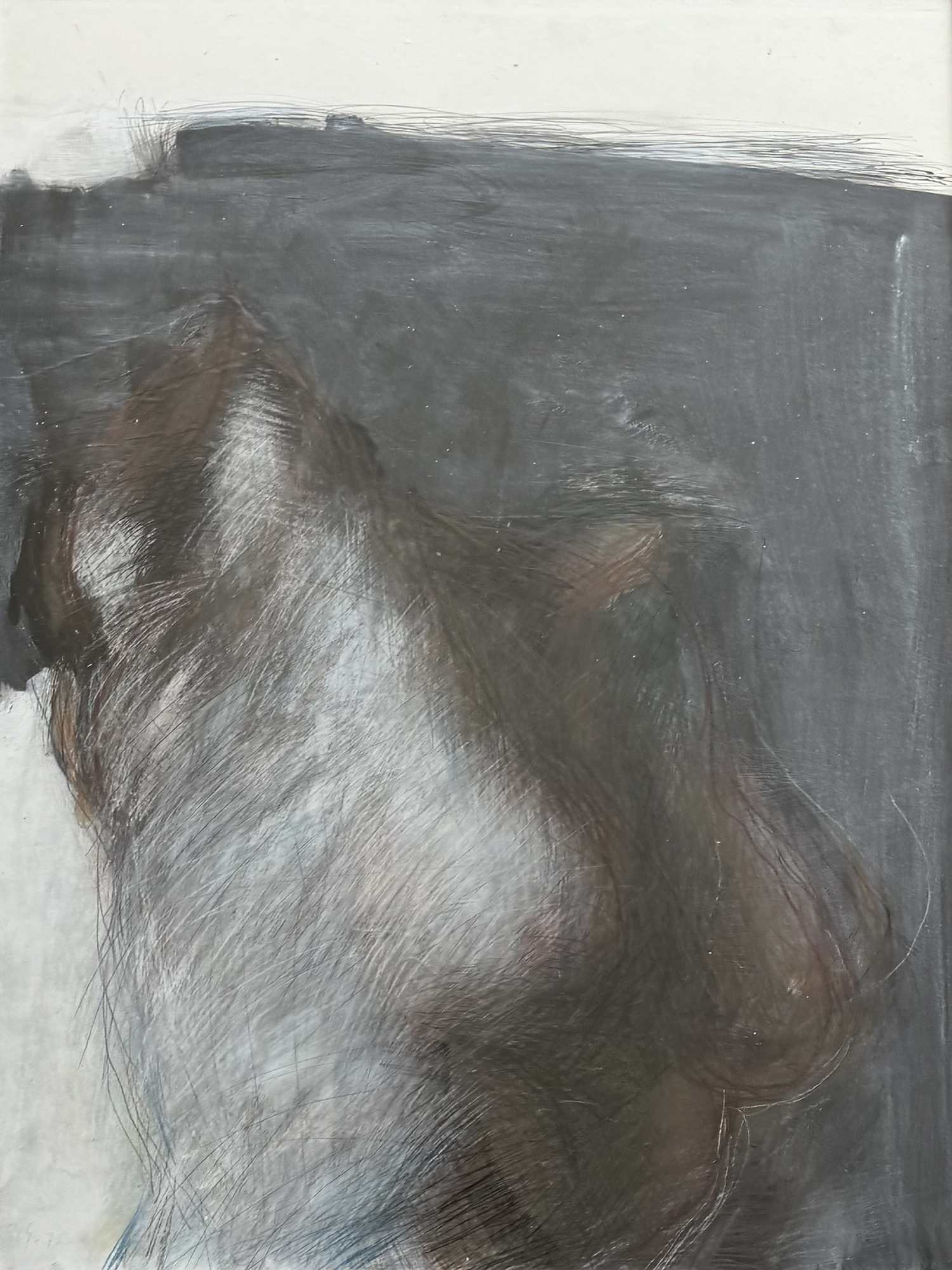

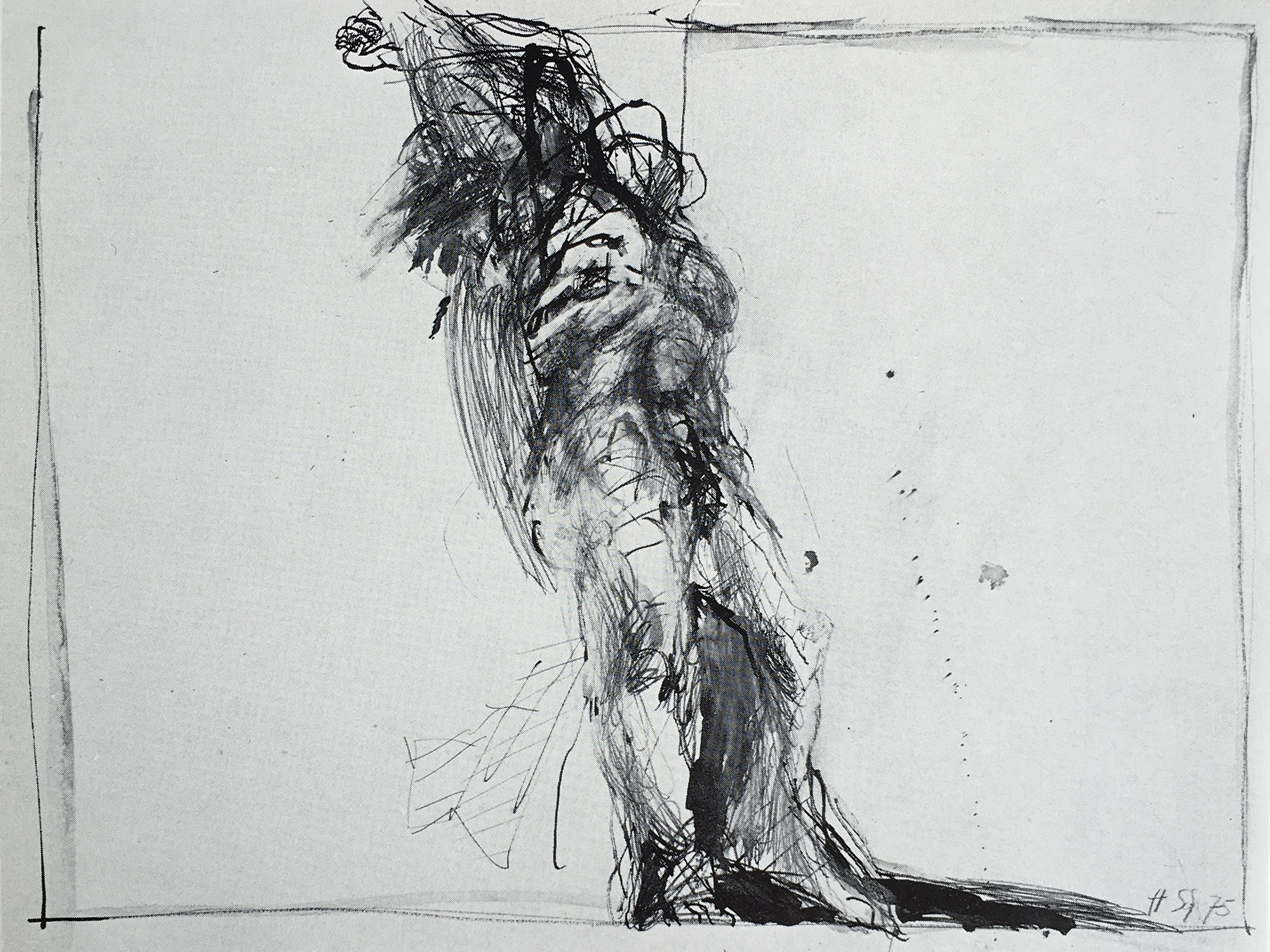

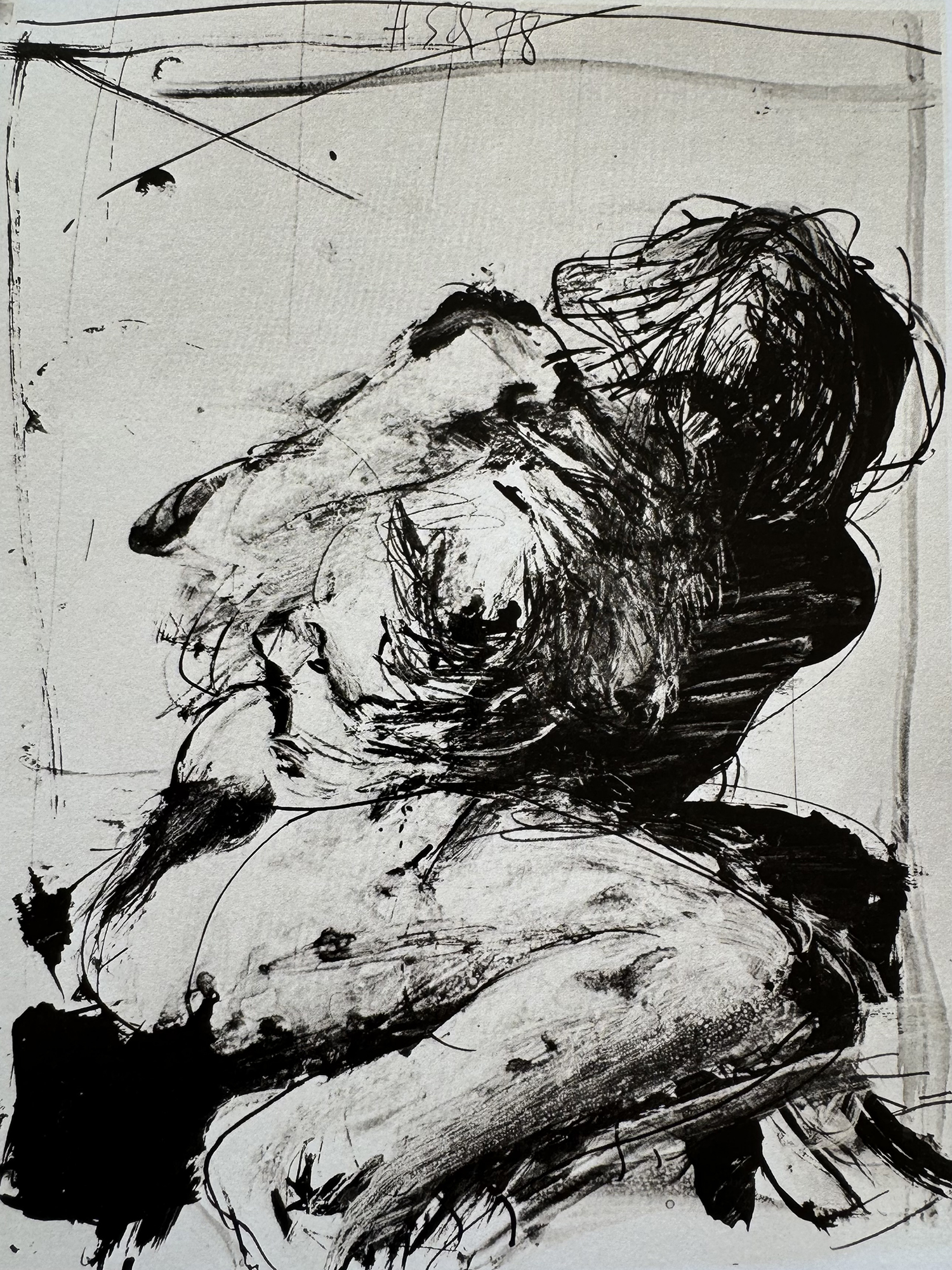

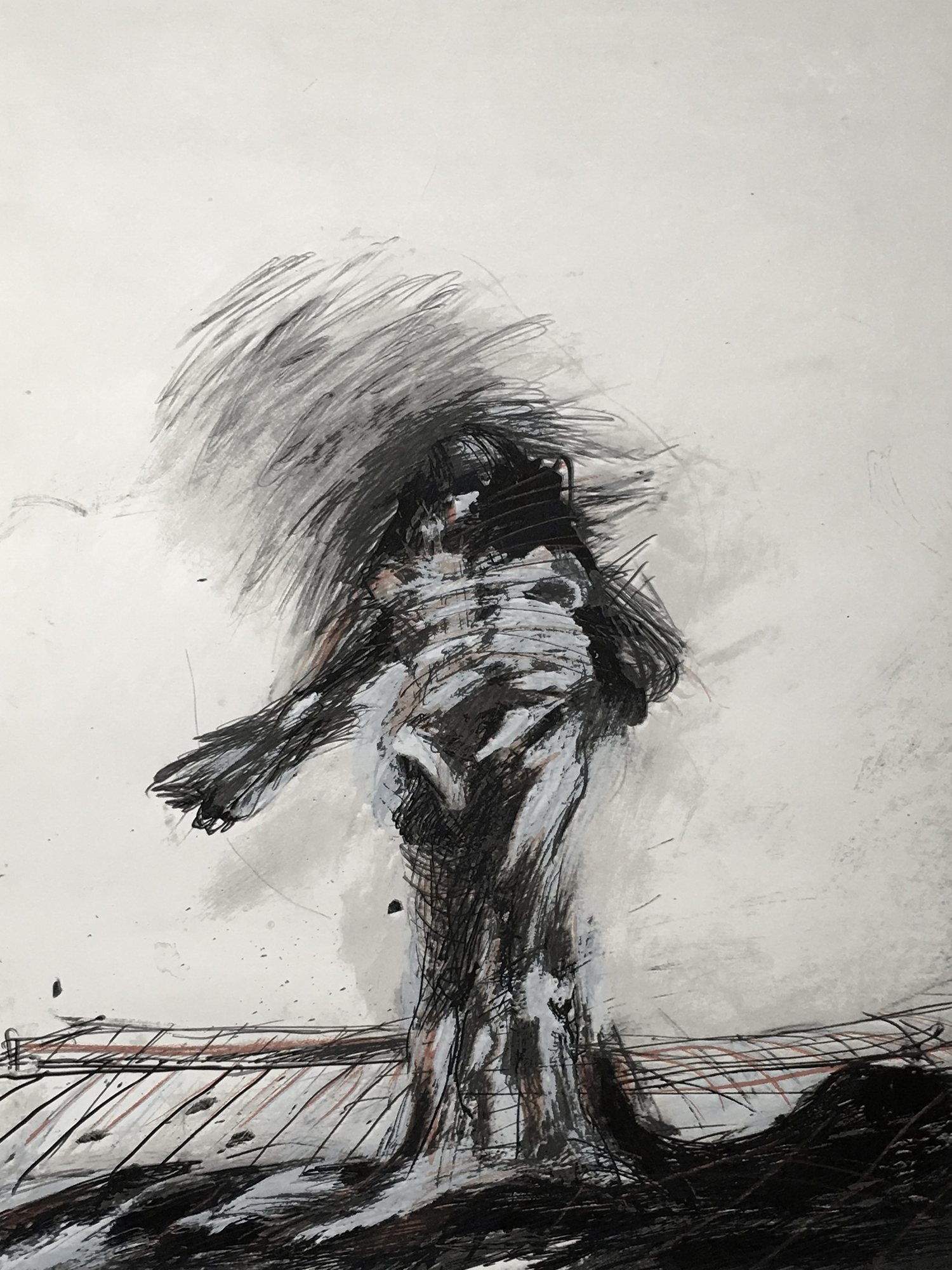

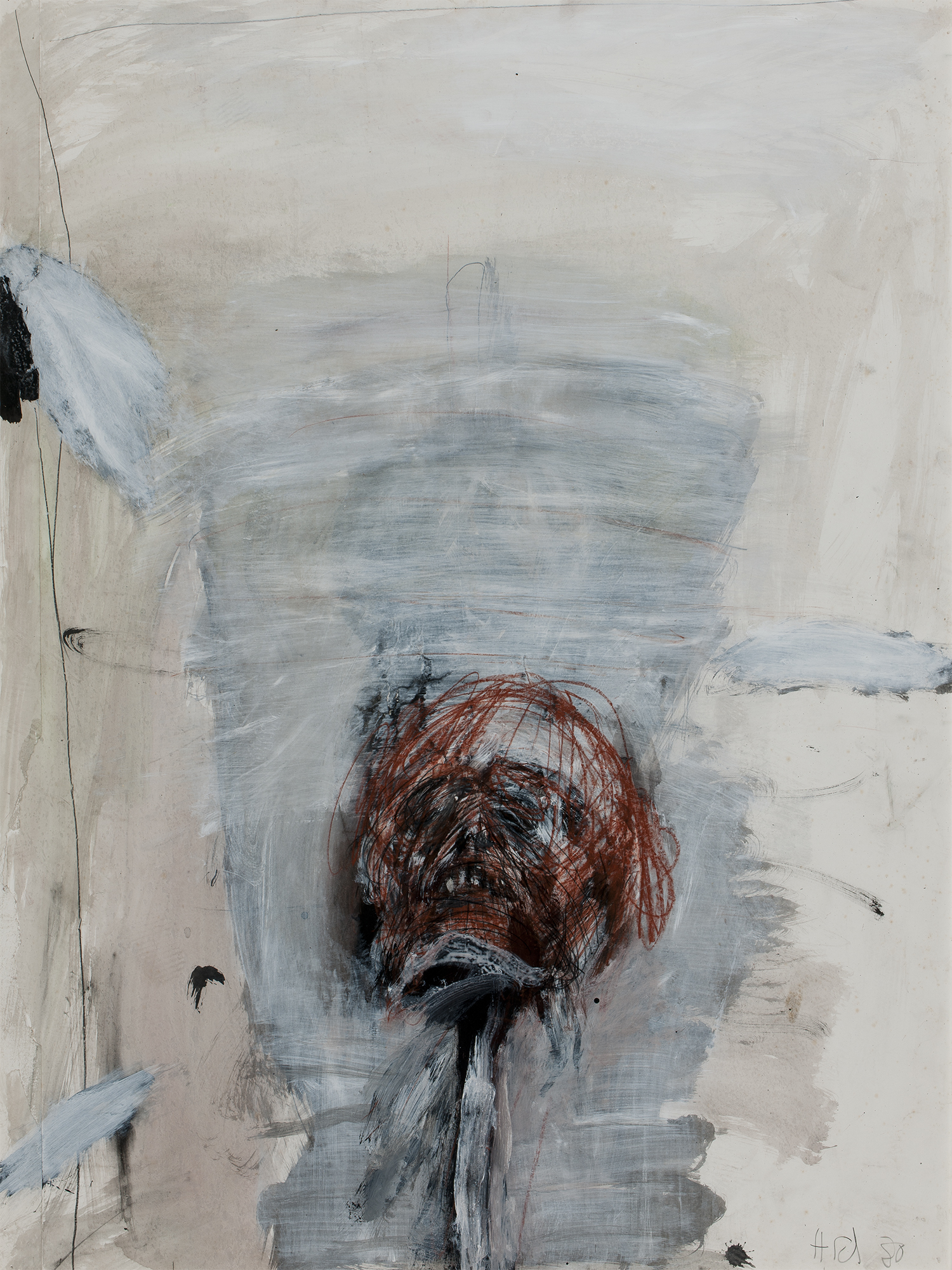

Für das zeichnerische Werk Schuberts sind die figurativen Arbeiten in Mischtechnik ebenso repräsentativ wie die Landschaften in Mischtechnik. Auch hier entfaltet Schubert seine eigene visuelle Sprache aus dynamischen Strichen, Strichanhäufungen, Schwarz-Weiß-Kontrasten, Übermalungen und einer pointierten Körperlichkeit, um die vitalen Kräfte zu spiegeln, die – wie in der Natur – auch im Inneren der Menschen in ständiger Bewegung sind. Schubert verfügt über eine sezierende Beobachtungsgabe und über zeichnerische und malerische Mittel, heftigste Emotionen im Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht zu visualisieren.

Menschliche Hybris und menschlichen Wahnsinn thematisiert er in den beiden Triptychen „Guatemala I-III“ und „Trophäe I-III“. Kurz, Schubert macht unterschiedlichste Ebenen menschlichen Seins in seinen figürlichen Zeichnungen wahrnehmbar – oft in schonungsloser Direktheit.

Schuberts Aktfiguren weisen deutlich über die gängigen Positionen der Aktmalerei hinaus. Sich auf sie einzulassen, bedeutet für den Betrachter verwickelt werden in menschliche Abgründe, Vergänglichkeit und auch in Schönheit sinnlichen Seins.

Triptychen „Guatemala“

und „Trophäen“

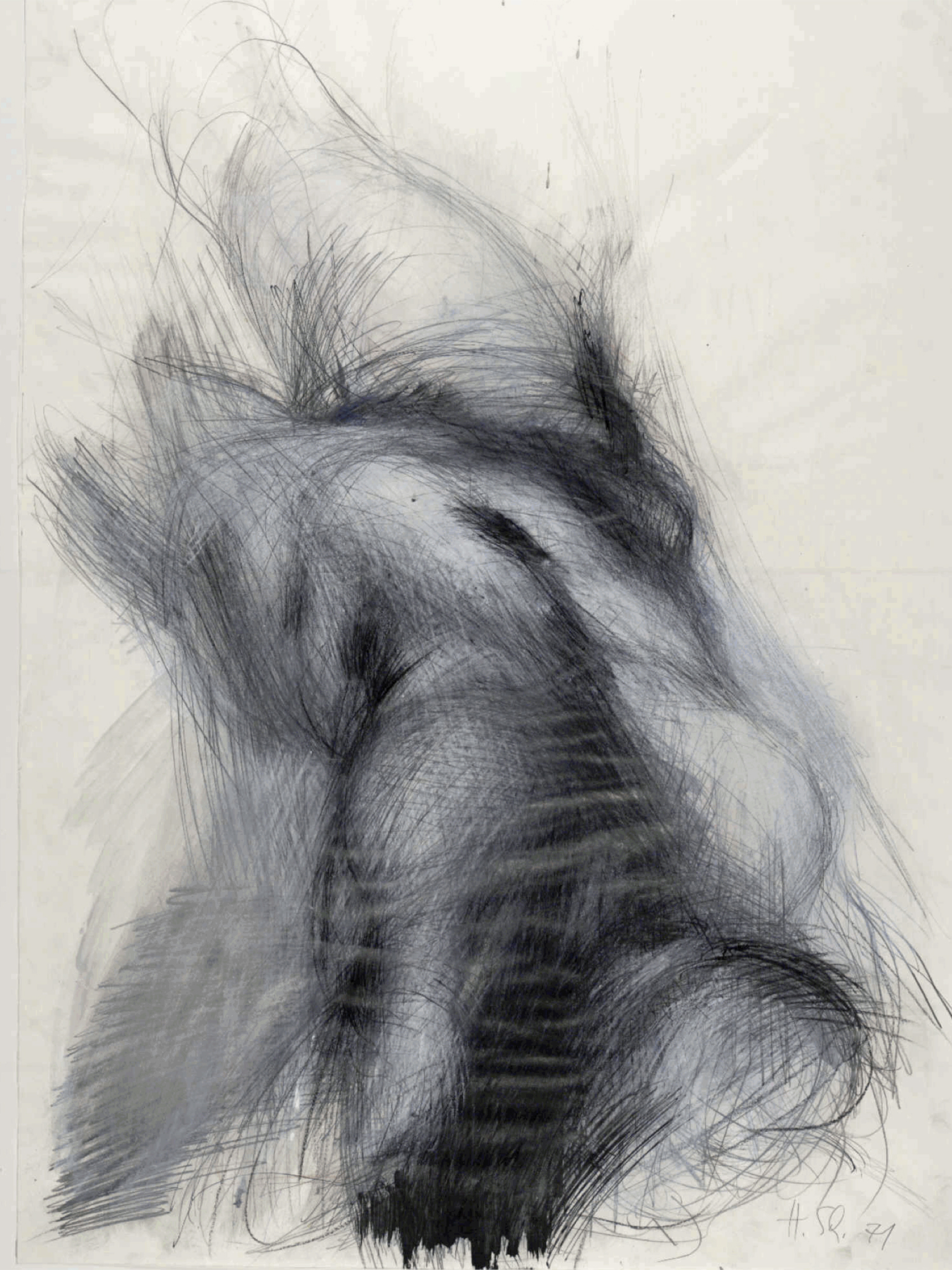

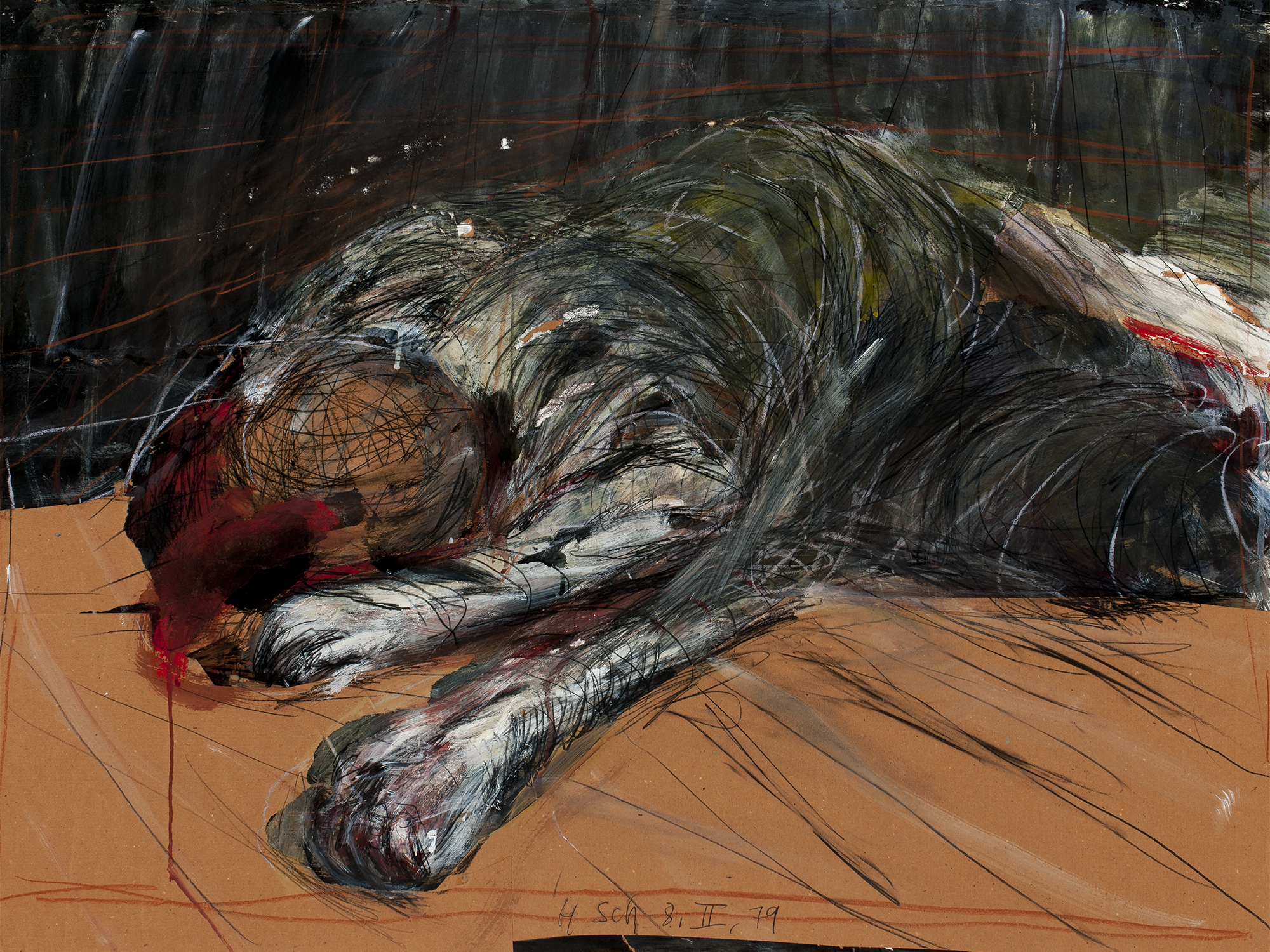

Der energiegeladene Duktus der Figurenzeichnungen findet in den beiden Triptychen einen Höhepunkt. In einem einzigen Aufruhr hingeworfene Tuschestriche, rote und schwarze Farbe auf einen Bildgrund, der während des rasanten Malakts vergrößert und ausgebessert wird, entstehen verstörende Bilder eines schmerzvollen Todeskampfes. Der Titel „Guatemala, 1979“ verweist auf den Massensuizid von Mitgliedern einer Sekte in Lateinamerika im Jahr 1978.

Jedoch: Das präzise Entstehungsdatum legt einen unmittelbaren emotional hoch aufgeladenen Anlass für diese künstlerische Auseinandersetzung nahe.

Der Titel „Trophäen I – III“ nimmt Bezug auf menschenverachtende Praktiken in der Geschichte. Wie die monumentalen Reiterbilder in Öl können beide Triptychen als Sinnbilder unsagbarer menschlicher Existenz gelesen werden.